環境問題は日本だけの問題ではなく、国際的な問題です。

各国が、それぞれの問題の改善に取り組みを行っている中で、パリ2024大会の開催を控えているフランスはどのような取り組みをしているのでしょうか。

市民のサステナブルの意識が高いと評価されているフランスならではの取り組みをご紹介します。

パリ2024大会に関する取り組みだけでなく、日頃からどのように環境問題と向き合っているのかを見ていきましょう!

パリ2024大会が環境問題に取り組む理由

今や、誰しもが知る国際大会となったオリンピックですが、感動と興奮を与えてくれる良い面とは裏腹に環境負荷の影響があります。

大会の規模が大きくなるにつれて、問題は徐々に深刻化しています。

そんな、オリンピックの環境問題に真剣に向き合おうとしているのが2024年に開催されるパリ大会です。

国際的に見てもサステナブルの意識が強いと評価されているフランスだからこそ、実現に向けて積極的に取り組みが行えています。

フランスの環境意識が高まる背景

フランスでは、服をなるべく少なく所持する、外国産の食材よりも地元の食材を買うといったようなサステナブルな考え方が定着しています。

この背景として、パリ協定が締結されてから市民の意識が高まったと言われています。

パリ協定後、政府を中心に環境問題に関するポスターが地下鉄などに掲示され、イベントやセミナーが積極的に開催されています。

この取り組みにより、市民が日常から環境問題に関するとこを目にし、意識して行動することにつながったと言えるでしょう。

※パリ協定とは?

引用:外務省>2020年以降の枠組み:パリ協定

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ic/ch/page1w_000119.html

国際大会が抱える環境問題

1896年に最初の大会が開催されて以来、100年以上続いているオリンピックは世界で最も注目される国際大会となりました。

大会の規模が大きくなるにつれ、許容人数も増え、さまざまな環境問題へとつながっています。

会場や選手村の建設に伴う環境破壊、大会後の施設の廃虚問題、選手や関係者、観客が移動する際の排出ガス、大会の開催に伴う食品ロスやゴミの廃棄問題などが挙げられます。

この問題を解決すべく、ロンドンで行われた2012年大会では、再生可能エネルギーや低炭素コンクリートを利用し環境問題への貢献を実現しました。

パリ2024大会の環境問題に対する取り組み

2024年8月に開催されるパリ2024大会では、さまざまな取り組みが行われています。

そのうちの取り組みの一つがペットボトルの利用禁止です。

今大会ではペットボトルの販売が禁止されており、その代わりにマイボトルを持ち込み給水ポイントにて自由に水分補給ができる仕組みとなっています。

また、大会で提供される食べ物に牛肉の使用が禁止され、包装材も脱プラスチックでありリサイクルが可能な食器を取り入れています。

その他にも二酸化炭素の排出を削減する取り組みなど、さまざまな取り組みが行われているのがパリ2024大会です。

フランスが取り組む環境問題と対策

フランスは、他国と同様にオリンピック以外でも環境問題に直面しています。

そのためオリンピックへの取り組みだけでなく、日常的に環境問題への取り組みは積極的に行われています。

ヨーロッパ全体として問題視されているのは、大気汚染とプラスチックゴミ問題です。

では、フランスではどのように上記の環境問題に取り組んでいるのか見ていきましょう。

フランスとヨーロッパの共通する環境問題:大気汚染

世界的にも問題視されているのが、大気汚染問題です。

フランスでは大気汚染問題を改善する取り組みとして、ディーゼル車と暖房器具に関する対策が行われています。

ディーゼル車に関しては、2040年までにディーゼル車とガソリン車の製造を禁止すると政府より発表されています。

2014年にはナンバープレートの末尾で走行日を制限し、2017年には、車種、生産年、排気ガスの含有成分量をもとに6種類のステッカーが発行され、日本の車検のように貼付けることが義務化されるなどの対策が行われています。

また、暖房器具に関してはディーゼル車と同じように大気汚染の原因となる成分を排出するため規制が行われています。

2021年に環境相から薪を燃やすことで発生する大気汚染の原因となる微粒子を50%削減する計画案が発表されました。

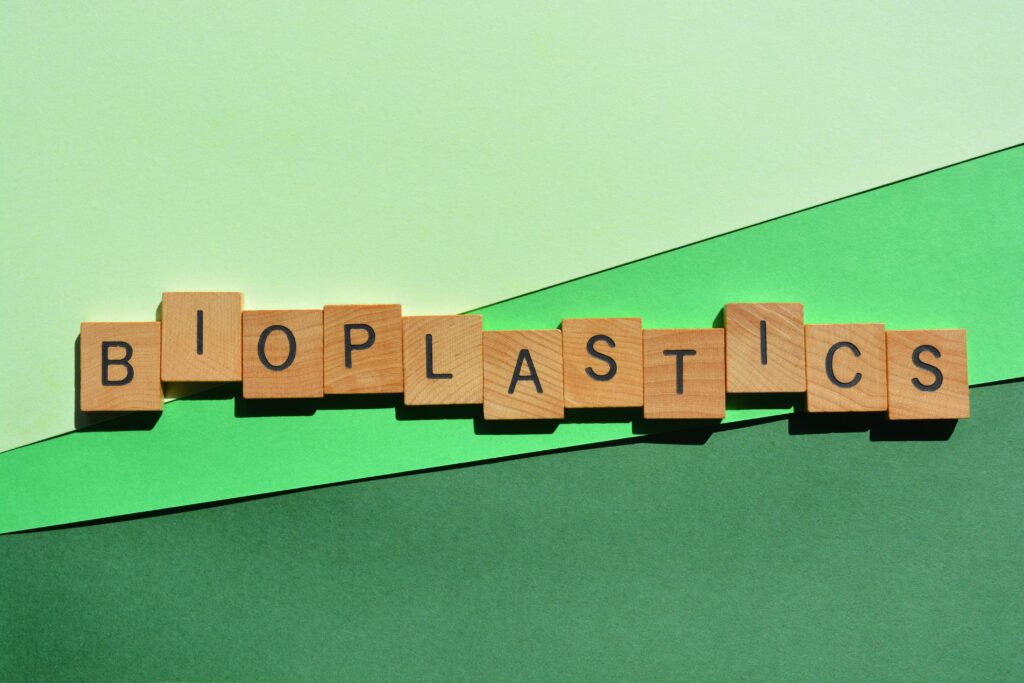

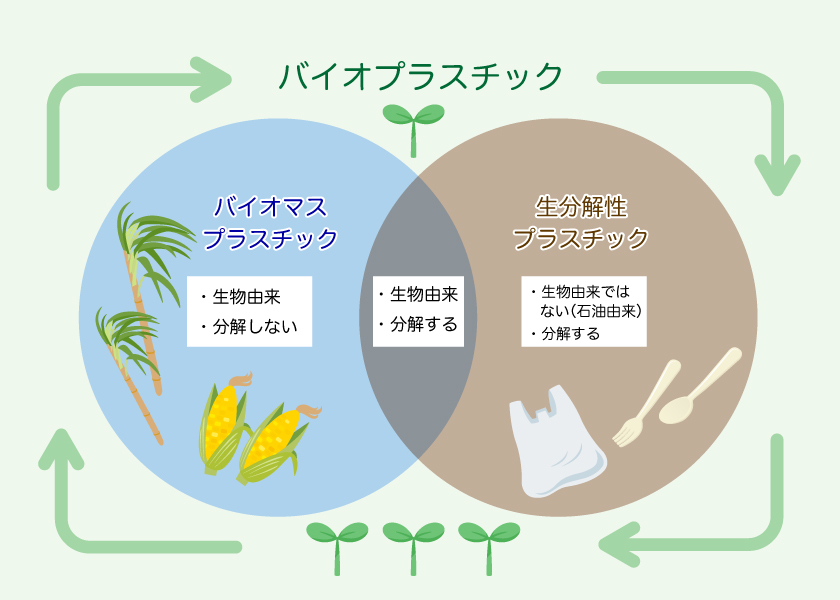

フランスとヨーロッパの共通する環境問題:プラスチックゴミ問題

プラスチックは焼却処理をする際に温室効果ガスの排出や、河川への廃棄から海洋汚染問題が問題視されています。

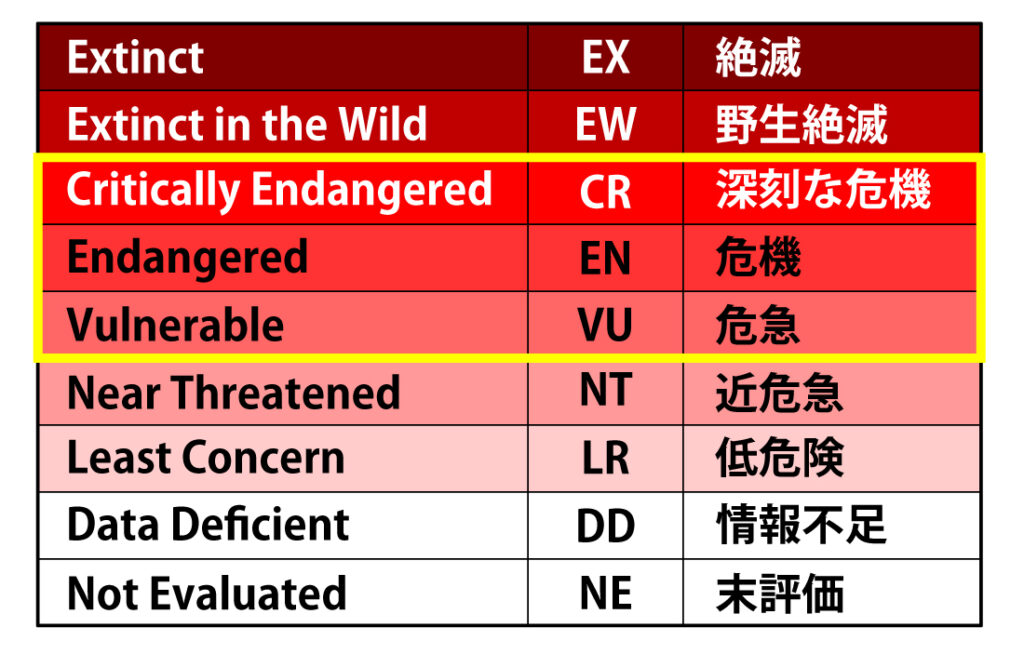

SDGsの目標14で「海の豊かさを守ろう」と掲げられており国際的な問題となっています。

フランスでは、この問題を改善すべくサーキュラーエコノミーに関する法律が2020年に施行されました。

また、ペットボトルの削減のため公共の施設には水飲み場の設置の義務付けをするなどさまざまな取り組みが行われています。

まとめ

フランスのサステナブルへの積極的な取り組みの背景や、取り組んでいる環境問題に関してご紹介をしました。

また、2024年に開催されるパリ大会でも環境問題に関する取り組みが行われています。

政府が率先して発信をすることで市民の意識の変革にもつながっている代表的な例となりつつあります。

もちろん、まだまだ課題はありますが、日本を含め他国がフランスから学べることが多くあるのではないでしょうか?

パリ2024大会が実際にどのように環境問題に取り組みつつ開催されるのかとても楽しみですね!