性別で格差を示す「ジェンダーギャップ指数」で、日本は146カ国中125位と下位に位置しています。(2023年)

ジェンダー平等が早急に求められる今、ウーマンリブという言葉に興味を持つ人も少なくありません。

今回はウーマンリブとは何なのかわかりやすく解説し、日本での運動についてもご紹介していきます。

さらに、よく似た言葉であるフェミニズムとの違いもみていきましょう。

ウーマンリブとは?わかりやすく解説

では早速、ウーマンリブとは何を示すのでしょうか?わかりやすく解説していきます。

ウーマンリブとは

ウーマンリブとは、1960年代後半から70年代前半にかけてアメリカで始まり、その後世界的に拡がっていった女性解放運動「ウィメンズ・リベレーション(Women’s Liberation)」を略した言葉です。

ウーマンリブ運動では、「女性=母性」「女性=尽くす」「女性=男性の補助」という性別の役割分担などの解放を求めました。

例えば、人工中絶を決定する権利、性暴力の撤廃、労働の男女平等などです。

スタートはアメリカですが、そこからフランス、ドイツ、日本などにも拡がり、世界中でウーマンリブ運動を行う女性が増えていきました。

日本のウーマンリブ運動

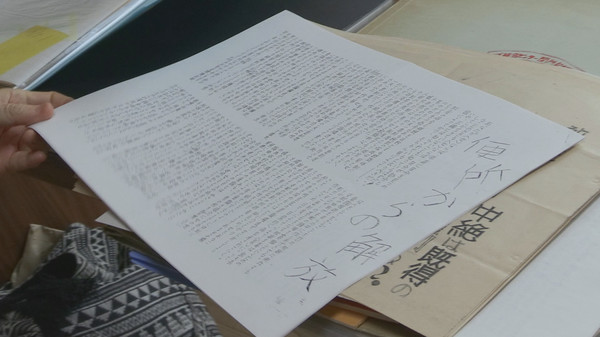

日本のウーマンリブ運動として有名なのが、1970年10月21日に行われたデモ活動です。

そこで先頭に立ったのは、「ぐるーぷ・闘う女」の代表である田中美津さんでした。

10月21日のデモで配られたビラには、「便所からの解放」と大きく書かれており、街行く人々に大きな衝撃を与えました。

ビラの内容は「男にとって女とは母性のやさしさ=母か、性欲処理機=便所か、という二つのイメージに分かれる存在としてある。」というもので、「女性とはこうあるべき」という女性像からの解放を訴えました。

さらに、約1ヶ月後の11月14日には東京渋谷で日本初となるウーマンリブ大会が開催されました。

大学生やOL、主婦など幅広い年齢層の女性がこの活動に賛同し、社会的にも大きな注目を集めました。

11月14日は「ウーマンリブの日」としても知られています。

多くの女性が声を上げるきっかけとなったウーマンリブ。

もし当時の女性が権利や自由を主張せずに、不平等な女性像のままで時代が進んでいたら…今もなお女性の立場が低い世界だったかもしれません。

ゾッとしますね。

これらの運動が現在のジェンダー平等に繋がっていることがわかります。

ウーマンリブとフェミニズムの違いは?

ここまでウーマンリブについて解説していきましたが、フェミニズムとはどう違うのだろうと疑問に思った人も多いと思います。

ジェンダー平等を語るうえで、必須となる言葉「フェミニズム」。

ウーマンリブと一体どう違うのでしょうか?

フェミニズムとは

フェミニズムとは、19世紀に始まった、女性をさまざまな性差別から解放することを目指す社会運動のことです。

女性が社会的にも経済的にも政治的にも、平等な権利を獲得し、自由に生きるという思想がこの運動の中心であり、そういった思想を持つ人を「フェミニスト」と呼びます。

フェミニズムの第二波がウーマンリブ

フェミニズムとウーマンリブの違いは、そもそも始まった時期が違います。

フェミニズムのほうが歴史が長く、ウーマンリブはその後に活動がスタートしています。

そのため、ウーマンリブは「フェミニズムの第二波」と呼ばれることもあります。

だからといって、ウーマンリブはフェミニズムの1種かと言うと、そうではありません。

フェミニズムは、女性参政権、高等教育権の獲得、性差別のない社会の実現など、女性が平等な権利を得られることを主張しました。

一方、ウーマンリブは性別によって生じる役割分担からの解放を強く主張した運動でした。

微妙な違いですが、これら2つは別の活動であることを覚えておきましょう。

実際にウーマンリブ運動の先頭に立った田中美津さんは、フェミニズムとウーマンリブの違いをこう語っています。

「リブの考え方は『嫌な男からはお尻を触られたくないけれども、好きな男から触られるお尻は欲しい』というもの。『嫌な男から触られたくない』は誰もがそうなので運動の“大義”になる。一方『好きな男に触られたい』は個人の“欲望”。リブは大義と欲望の両方を大事にする」

「でもフェミニズムは『好きな男に触られるお尻が欲しい』ということはあまり言わない。正々堂々、新聞の紙面に載っても恥ずかしくないような、誰もが納得するような“大義”の方が中心。リブのように両方を大事にすると反発を招く面もあり、運動としての展開がなかなか難しいところがある」

(引用:https://maidonanews.jp/article/13045543)

ウーマンリブのほうがより女性の感情により一層寄り添っている、というイメージでしょうか。

「#MeToo」は現在のウーマンリブ?

では最後に、ウーマンリブ運動を彷彿とさせた2017年の「#Me Too」についてふれていきましょう。

「#Me Too」とは、セクハラや性的暴力など、性被害にあった体験を告発する際にSNSでつけるハッシュタグのことです。

この#Me Tooは2017年にアメリカで始まり、この流れに乗って日本でも多くの人が告発を行いました。

Me TooはSNSを飛び出し、大きなデモにも発展。

全世界に拡がりを見せ、「Me Tooは現在のウーマンリブ運動だ」と注目を集めました。

「#Me Too」では女性が被害を訴えるだけでなく、男性も性被害の告発を行ったのが特徴です。

男女分け隔てなく、被害を告発できるというのは、よりジェンダー平等に近づいているということです。

ウーマンリブ運動から約50年が経った今、「#Me Too」が大きく拡がったことはジェンダー平等が何歩も先に進んできた証なのかもしれません。

まとめ

今回はウーマンリブとは何なのかわかりやすく解説し、日本での運動についてもご紹介、さらに、よく似た言葉であるフェミニズムとの違いもみていきました。

ウーマンリブは、1960年代後半から70年代前半にかけて始まった女性解放運動「ウィメンズ・リベレーション(Women’s Liberation)」を略した言葉で、日本でも田中美津さんを筆頭に運動が始まりました。

ウーマンリブは「フェミニズムの第二波」と呼ばれますが、フェミニズムとは主張する内容に少し違いがあります。

「#Me Too」が話題になるなど、ジェンダー平等が進んできたとはいえ、まだまだ男女の間には格差が生じています。

まずは知るところからスタートさせ、ジェンダー平等への意識を高めていきましょう。